Am 21. Juni feiert die katholische Kirche einen oft missverstandenen Heiligen: Aloisius von Gonzaga. Ein Blick in die Geschichte kann uns helfen, diesen komplizierten heiligen jungen Mann zu verstehen, einen Schutzpatron der Jugend. Es geht in gewissem Sinn um die Wiederentdeckung des wirklichen Aloisius, des wahren Luigi.

Aloisius Gonzaga bedarf der Rettung aus den Händen allzu frommer Künstler. Auf Gemälden und in unzähligen Reproduktionen begegnet uns der junge Jesuit, bekleidet mit einer schwarzen Soutane und einem schneeweißen Chorhemd, wie er selig auf ein elegantes Kruzifix schaut, das er in seinen schlanken, zart gepflegten Händen hält. Obendrein ergreifen diese Hände in manchen Darstellungen vorsichtig eine Lilie, das Symbol seiner religiösen Keuschheit. Es wäre nichts falsch an diesen Bildern, wenn sie nicht verdeckten, dass er alles andere als ein feines Leben führte und wenn sie nicht verhinderten, dass sich junge Christen (und ältere) mit jemanden identifizieren können, der in der Tat so etwas wie ein Rebell war.

Am 9. März 1568 wurde Luigi Gonzaga in der Burg von Castiglione delle Stivieri in der Lombardei geboren, in eine der mächtigsten Familien der italienischen Renaissance. Sein Vater Ferrante war der Marquis von Castiglione. Luigis Mutter war Kammerfrau der Gattin Philipps II. von Spanien, an dessen Hof auch der Marquis eine einflussreiche Position genoss. Auf Luigi als seinem ältesten Sohn ruhten des Vaters Hoffnungen für die Zukunft der Familie.

Im frühen Alter von vier Jahren bekam Luigi einen Satz von Miniaturwaffen geschenkt und er begleitete seinen Vater zu Kampfübungen, damit der Junge die „Waffenkunst“ lernen konnte, wie Joseph Tylenda SJ in seinem Buch jesuitischer Heiliger und Märtyrer schreibt. Zur Bestürzung seiner adeligen Familie lernte er von den Soldaten auch einige Schimpfworte, ohne allerdings deren Sinn zu verstehen. So ängstlich war Ferrante darauf bedacht, seinen Sohn für die Welt der politischen Intrigen und der militärischen Auseinandersetzungen vorzubereiten, dass er den Jungen mit einer Ritter-rüstung in Kindergröße bekleidete und ihn dazu brachte, die Soldaten seiner Abordnung zu begutachten. Im Alter von sieben Jahren jedoch hatte Luigi andere Vorstellungen. Er beschloss, dass er weniger an der Welt seines Vaters, als vielmehr an einer ganz anderen Art von Leben interessiert sei.

Trotzdem blieb Ferrante, aufgrund von Luigis Begabungen, weiterhin überzeugt, er würde die Markgrafenwürde an seinen Sohn weitergeben. Im Jahr 1577 schickte er Luigi und seinen Bruder Rodolfo in die Toskana an den Hof eines Freundes der Familie, des Großherzogs Francesco de‘ Medici, wo die beiden jenen Schliff erhalten sollten, der nötig war, um bei Hofe erfolgreich zu sein. Abermals faszinierten Luigi weder die Intrigen noch die (im wörtlichen Sinn) hinterhältigen Machenschaften in der dekadenten Welt der Medicis, sondern Luigi zog sich in sich selbst zurück, und er weigerte sich, an dem teilzunehmen, was er als eine im Wesentlichen korrupte Welt ansah. Mit zehn Jahren, angewidert von seiner Umgebung, legte er ein privates Gelübde ab, Gott niemals durch eine Sünde zu beleidigen.

In dieser Zeit begann Luigi seine ernsten und häufig strengen religiösen Praktiken, die heutige Menschen als höchst prüde und völlig bizarr ansehen; vor allem für ein Kind. Sie sind sicherlich der entscheidende Grund, warum das Leben des heiligen Aloisius Gonzaga heute manchmal selbst fromme Katholiken abstößt. Er fastete an drei Tagen in der Woche bei Wasser und Brot. Er stand um Mitternacht auf, um auf dem Steinboden seines Schlafzimmers zu beten. Er wollte kein Feuer in seiner Schlafkammer anzünden, auch in der bittersten Kälte nicht. Und er war bekanntermaßen besorgt, keusch und bescheiden zu bleiben. Butler berichtet in seinem Buch „Das Leben der Heiligen“, dass Luigi bereits im Alter von neun Jahren die „Keuschheit der Augen“ geübt habe, wie geistliche Schriftsteller sagen. „Man erzählte zum Beispiel, dass er seine Augen in der Gegenwart von Frauen niedergeschlagen hielt, und dass weder sein Diener noch irgendjemand anderes seine Füße unbe-deckt sehen durfte.“ Diese Praktiken, so sehr sie von früheren Generationen bewundert wurden, sind der Grund, warum sich heute viele Gläubige von Aloisius von Gonzaga abwenden – genauer: von seiner fast unmenschlichen Frömmigkeit.

Wenn man auf diese Aspekte seines Lebens schaut, muss man drei Dinge beachten. Erstens die vor-herrschende katholische Frömmigkeit in dieser Zeit, die solche Praktiken besonders empfahl und offensichtlich einen starken Einfluss auf Luigi ausübte. Der junge Edelmann war, wie alle von uns, ein Kind seiner Zeit. Zweitens übernahm Luigi diese Praktiken, während er noch ein Junge war. Wie einige Kinder auch heute, neigte Luigi weniger zu reifer Mäßigung als vielmehr zu jugendlichem Enthusiasmus. Drittens, und das ist vielleicht das wichtigste, war Luigi ohne religiöse Vorbilder in seinem Leben, und deshalb in einem gewissen Sinn gezwungen, sich seine eigene Spiritualität zu schaffen. Es gab keinen Erwachsenen, der ihm sagen konnte: „Das ist genug, Luigi“.

Um seiner korrupten und zügellosen Umwelt zu entkommen, übertrieb es Luigi in seinem Streben nach Heiligkeit, eigenwillig und ohne jeden erwachsenen Rat. Er sah es in späteren Jahren selbst als Exzess an. Als er in die Gesellschaft Jesu eintrat, gab er über seine Art zu leben zu: „Ich bin ein Stück verdrehtes Eisen“, sagte er. „Ich trat in den Orden ein, um gerade gerichtet zu werden.“ Dieses berühmte Wort von ihm kann möglicherweise, so der Jesuit Johannes Padberg, auch auf den überdreh-ten Charakter der Gonzagas bezogen sein.

Im Jahr 1579, nach dem zweijährigen Aufenthalt in Florenz, schickte der Marquis seine beiden Söhne nach Mantua, wo sie von Verwandten aufgenommen wurden. Bedauerlicherweise befand sich in dem Haus der Gastgeber eine schöne Privatkapelle, in der Luigi viel Zeit mit der Lektüre von Heiligenlegenden und der Meditation der Psalmen verbrachte. Hier kam dem Sohn des Marquis erstmals der Gedanke, Priester zu werden. Nach der Rückkehr nach Castiglione setzte Luigi seine Lesungen und Meditationen fort, und wenn Karl Kardinal Borromäus die Familie besuchte, beeindruckte ihn sehr, wie ernsthaft der 12-jährige Luigi lernte. Borromäus entdeckte, dass Luigi noch nicht zur ersten heiligen Kommunion gegangen war, und so bereite er ihn darauf vor. (Auf diese Weise empfing der eine zukünftige Heilige seine erste Kommunion aus der Hand eines anderen.) Im Jahr 1581, immer noch mit der Absicht, seinem Sohn den Titel und das Vermögen zu übergeben, beschloss Ferrante, dass die Familie mit der Infantin Maria von Österreich durch Italien nach Spanien reisen würde. Maria war die Witwe des Kaisers Maximilian II., und Ferrante sah eine ausgezeichnete Gelegenheit für die höfische Erziehung seines Sohnes. Luigi wurde ein Page des spanischen Thronfolgers, des Her-zogs von Asturien, und ein Ritter des Jakobusordens.

Doch diese Ehrungen bestärkten Luigi nur darin, ein solches Leben nicht zu führen. Während er in Madrid war, fand er einen Jesuiten als Beichtvater und entschied sich letztlich, selbst ein Jesuit zu

werden. Der Beichtvater mahnte Luigi jedoch, dass er vor dem Eintritt in das Noviziat die Erlaubnis seines Vaters benötige. Als sich Luigi an seinen Vater wandet, raste dieser vor Wut und drohte da-mit, Luigi zu züchtigen. Es folgte ein erbitterter Streit zwischen dem harten und unnachgiebigen Marquis von Castiglione und seinem ebenso entschiedenen sechzehn Jahre alten Sohn. In der Hoffnung, den Sohn doch noch umstimmen zu können, schickte der Marquis ihn und seinen Bruder zu-rück in die Burg von Castiglione und auf eine achtzehnmonatige Tour an die Höfe Italiens. Aber als Luigi zurückkam, hatte er seine Meinung nicht geändert.

Erschöpft von der Hartnäckigkeit seines Sohnes gab Ferrante schließlich im November seine Einwilligung. Im gleichen Monat, im Altern von 17 Jahren, verzichtete Luigi auf sein Erbteil, das an seinen Bruder Rodolfo ging, ein typischer Gonzaga, mit all den schlechten Gewohnheiten. Sein altes Leben war vorüber. Luigi ging nach Rom.

Auf dem Weg zum Noviziat trug Aloisius (wie er heute meist genannt wird), einen bemerkenswerten Brief seines Vater an den Generaloberen mit sich, worin u.a. zu lesen war: „Ich kann nur sagen, dass ich in Ihre erlauchten Hände das Kostbarste gebe, was ich auf der ganzen Welt besitze.“ Das kolossale Gemälde von Guercino, das im Metropolitan Museum of Art in New York hängt, zeigt Luigi in dem Moment seiner Entscheidung. Einige wenige zeitgenössische Porträts lassen erahnen, wie er tatsächlich aussah. Das Gemälde zeigt ihn mit der langen Nase und dem schlanken Gesicht der Gonzaga. Vor einem Tor-bogen aus Marmor und unter dem himmlischen Chor der mit einer Laute musizieren-den Cherubim und Seraphim steht Aloisius in der schwarzen Soutane der Jesuiten und dem weißen Chorhemd. Er schaut aufmerksam auf einen Engel, der vor einem Altar steht und auf ein Kruzifix verweist. Weit in der Ferne, unter dem blauen italienischen Himmel ist die Burg seines Vaters zu sehen. Zu seinen Füßen liegt das Symbol der Keuschheit, eine Lilie; hinter ihm, auf dem Boden, die Krone des Marquis, die Aloisius aufgegeben hat. Ein Cherub schwebt von oben herab. Er hält über dem Kopf des jungen Mannes eine Krone anderer Art, die Krone der Heiligkeit.

Aloisius Entschlossenheit für das religiöse Leben, selbst angesichts des heftigen Widerstands seines Vaters, erfüllte mich als Jesuitennovize mit Bewunderung. Als ich meinen Eltern das erste Mal von meiner Absicht erzählte, die Geschäftswelt zu verlassen und in das Noviziat einzutreten, waren auch sie, zumindest eine Zeit lang, erschüttert, und sie hofften, dass ich nicht zu den Jesuiten gehen würde. (Sie haben allerdings nicht gedroht, mich zu foltern). Einige Jahre später konnten sie meine Entscheidung akzeptieren und mich in meiner Berufung unterstützen. Doch bis dahin, als ich mich entschieden hatte und sie sich auch, wurde Aloisius mein Patron.

In seinem zielstrebigen Suchen nach Gott und vor allem in seiner Bereitschaft, wirklichen Reichtum aufzugeben, verdeutlicht Aloisius zeichenhaft eine Schlüsselmeditation der Exerzitien, die sogenannte „Betrachtung von den zwei Bannern“. In dieser Übung fordert Ignatius den Exerzitanten auf, sich vorzustellen, unter der Fahne oder dem „Banner“ eines der beiden Anführer zu dienen: Christus-König oder dem Satan. Wenn man wählt, Christus zu dienen, so muss dies notwendigerweise durch die Nachahmung des Lebens Jesu geschehen, nämlich „Armut zu wählen statt Reichtum; Beleidigungen oder Verachtung statt die Ehre der Welt; Demut statt Stolz.“ Es gibt wenige, die das so bei-spielhaft zeigen wie Aloisius. Deshalb war er für mich ein großer Held.

Aufgrund der strengen religiösen Praktiken, die Aloisius bereits angenommen hatte, erwies sich das Noviziat der Jesuiten für ihn als sich überraschend einfach. Wie Pater Tylenda schreibt: „Er empfand tatsächlich das Noviziatsleben als weniger anspruchsvoll als das Leben, das er sich zu Hause selbst auferlegt hatte.“ Dass er nicht mehr in ständigem Kampf mit seinem Vater stand, wird ihn ebenfalls entlastet haben. Zum Glück ermutigten ihn seine Oberen regelmäßiger zu essen, weniger zu beten, sich bei anderen Aktivitäten zu entspannen und allgemein seine Bußen zu verringern. Aloisius akzeptierte diese Begrenzungen. In einem Essay mit dem Titel „Die Heiligen verstehen“, stellt Richard Hermes SJ fest, dass Aloisius zwar sein zielstrebiges Suchen von Gottes Willens Gottes zu einigen dieser extremen Bußübungen geführt hat, dass aber der gleiche zielstrebige Gehorsam ihn nun dazu führte, diese Praktiken als Jesuit zu mäßigen.

„Es gibt über die nächsten zwei Jahre im Leben des heiligen Aloisius wenig zu berichten“, so Butler, „außer, dass er sich als idealer Novize zeigte.“ Er legte die Gelübde von Armut, Keuschheit und Gehorsam im Jahr 1587 ab, das folgende Jahr erhielt er die niederen Weihen und begann seine theologischen Studien.

Anfang 1591 brach in Rom die Pest aus. Nachdem er zunächst um Almosen für die Opfer gebettelt hatte, begann Aloisius selbst für die Kranken zu sorgen, indem er die Sterben von der Straße in ein Krankenhaus brachte, das von den Jesuiten gegründet worden war. Dort wusch und fütterte er die Pestopfer, und er bereitete so gut er konnte darauf vor, die Sterbesakramente zu empfangen. Und obwohl er sich freiwillig in diese Aufgaben stürzte, gestand er seinem geistlichen Begleiter, Pater Robert Bellarmin, dass er innerlich durch den Anblick und die Gerüche der Arbeit erschüttert war; er musste sich zwingen, den Ekel zu überwinden.

Zu dieser Zeit infizierten sich viele der jungen Jesuiten, und so verboten die Oberen Aloisius die Rückkehr ins Krankenhaus. Aber Aloisius – an die ablehnende Zurückweisung durch seinen Vater gewohnt – bat beharrlich um die Erlaubnis zurückzukehren, dem stattgegeben wurde. Endlich durfte er wieder für die Kranken sorgen, aber nur in einem anderen Krankenhaus, das „Muttergottes vom Trost“ genannt wird und wo keine ansteckenden Kranken zugelassen waren. Während seiner Arbeit dort, hob Aloisius ein Mann aus seinem Krankenbett, pflegte ihn und brachte ihn zurück in

sein Bett. Aber der Mann war mit der Pest infiziert: Aloisius wurde krank und bettlägerig am 3. März 1591.

Aloisius erholte sich eine Zeit lang, doch als das Fieber und ein Husten einsetzten, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand für viele Wochen. Er ahnte im Gebet, das er am Fronleichnamsfest sterben könnte, und als dieser Tag kam, erschien er seinen Freunden besser dran als am Vortag. Zwei Priester kamen am Abend, um ihm die Kommunion zu bringen. Wie Pater Tylenda erzählt: „Als wenn die beiden Jesuiten an seine Seite traten, bemerkten sie, dass sich sein Gesicht verändert hatte und sie erkannte, dass der junge Aloisius im Sterben lag. Seine Augen waren auf das Kreuz gerichtet, das er in seinen Händen hielt. Und als er versuchte, den Namen Jesus auszusprechen, starb er.“ Wie Johanna von Orleans und wie die ugandischen Märtyrer starb Aloisius Gonzaga mit dem Namen Jesu auf seinen Lippen. Er war 23 Jahre alt.

Seine einzigartige Heiligkeit wurde schon zu seinen Lebzeiten anerkannt, vor allem durch die jesuitischen Mitbrüder. Nach seinem Tod sagte Robert Kardinal Bellarmin regelmäßig, wenn er junge Jesuitenscholastiker in Rom durch die Geistlichen Übungen führte, er habe eine bestimmte Art der Meditation von Aloisius gelernt. Aloisius Gonzaga wurde nur 14 Jahre nach seinem Tod, im Jahre 1605, seliggesprochen, und 1726 heiliggesprochen.

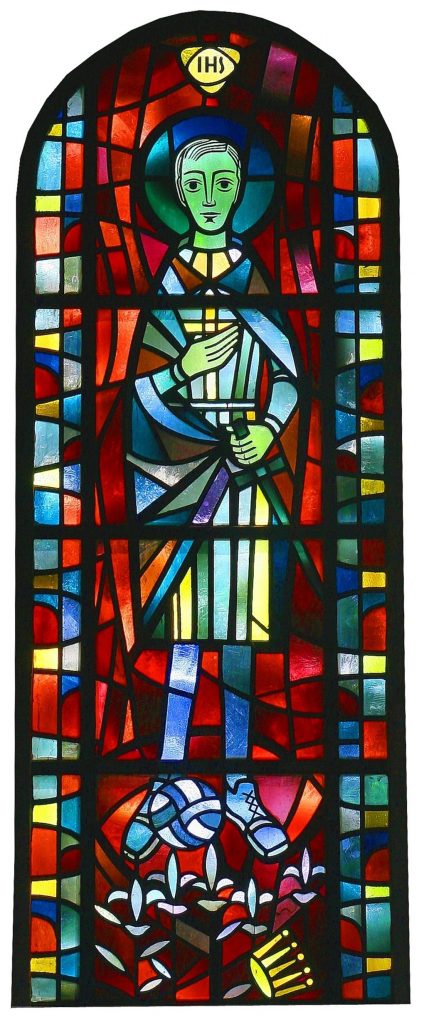

Während meines Noviziats hörte ich das erste Mal von Aloisius Gonzaga. Es wäre unmöglich gewesen, ihm dort nicht zu begegnen: Er ist einer der Schutzheiligen von jungen Jesuiten. Er bildet zusammen mit dem heiligen Stanislaus Kostka und dem heiligen Johannes Berchmans das Trio früher jesuitischer Heiliger, die in jungen Jahren gestorben sind. Häufig stehen sie als Statuen zusammen in Jesuitenkirchen: Aloisius mit seiner Lilie, Johannes, der einen Rosenkranz hält, und Stanislaus, der mit gefalteten Hände und andachtsvoll himmelwärts schaut.

Als Novize fand ich es ganz selbstverständlich, alle drei im Gebet zu verehren, weil ich dachte, dass sie alle die Mühen des Noviziats, der jesuitischen Ausbildung und des geistlichen Lebens kannten. Der heilige Johannes Berchmans wurde tatsächlich mit dem Ausspruch zitiert: „Vita communis est mea maxima penitentia“ – Das Gemeinschaftsleben ist meine größte Buße. Andererseits galt, was Avery Kardinal Dulles SJ mal gesagt hatte: „Nun, ich frage mich, was die anderen in der Gemeinschaft von ihm gedacht haben!“.

Aber erst zwei Jahre nach dem Noviziat, als ich bin mit den Flüchtlingen in Ostafrika arbeitete, begann ich wirklich zu Aloisius zu beten. Sogar damals wunderte ich mich warum: Meine plötzliche Verehrung kam überraschend. Manchmal glaube ich, dass ein Grund, warum wir zu einem Heiligen beten, darin liegt, dass es schon für uns betet.

Jedes Mal, wenn das Leben in Nairobi schwierig wurde, fand ich mich in Gedanken bei Aloisius – was ziemlich häufig war. Wenn ich wegen eines plötzlichen Wassermangels am Morgen frustriert war, bat ich kurz still um die Fürsprache des heiligen Aloisius. Wenn der schrottreife Jeep, mit dem wir fuhren (mal wieder) nicht ansprang, bat ich Aloisius um ein bisschen Hilfe. Wenn Einbrecher in unserer Kommunität meine Schuhe klauten, meine Kamera und das wenige Bargeld, das ich hatte, fragte ich den heiligen Aloisius, ob er mir mein ein kleines bisschen Geduld bewahren könnte. Und als ich für zwei Monate mit einer Mononukleose das Bett hütete und überlegte, was ich hier in Kenia eigentlich machte, suchte ich seine Fürsprache und Ermutigung. Ich dachte, er wusste etwas über das Kranksein. Während meiner zwei Jahre in Ostafrika hatte ich das Gefühl, dass der heilige Aloisius von seinem Platz im Himmel, so gut er konnte, nach mir schaute. Zumindest hielt ich ihn beschäftigt.

P. James Martin SJ (*1960), amerikanischer Jesuit, lebt in New York, Mitherausgeber der katholischen Zeitschrift „America“ und Autor zahlreicher Bücher, u.a. The Jesuit Guide to (Almost) Everything: A Spirituality for Real Life, 2010. Der Text ist dem America Magazine entnommen (20.6.2011), Übersetzung: P. Christian Modemann SJ.